研究室紹介

スポーツ機能解剖学研究室(@Kumai lab)の特徴

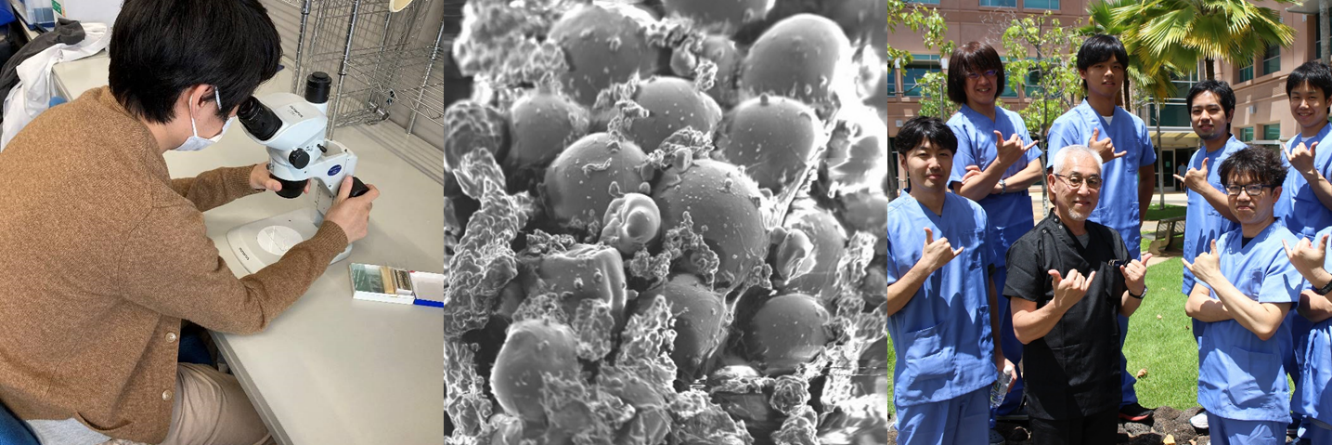

研究室に所属する学生には、学生トレーナーや実際に選手として活動するアスリートなどバックグラウンドは様々です。大学院生には医師、アスレティックトレーナー、理学療法士、鍼灸あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師も在籍しています。各々がそれぞれの活動場所で生まれた疑問の解決を目指す研究室を目指し、日々研究に取り組んでいます。

☝熊井研の一部をご紹介

ゼミ合宿

ゼミ合宿では、色んなスポーツ現場を見学に!静岡の伊豆ベロドローム見学や宮崎の野球キャンプ地見学など、様々なスポーツ現場見学に行きました。また、熊井研究室は縦と横の繋がりが非常に密です。研究だけではなく、研究室メンバーで交流して楽しむことも大事です。

アスリート測定

研究室には様々なスポーツ現場で活動しているメンバーがいます。その為、研究室メンバーが所属する関連チームの測定には研究室メンバーで参加!その枠は国内チームに留まらず、国外まで測定に行っています(トップスイマー測定、中国競技ダンス選手測定、ライフセーバーナショナルチーム測定、など)。

スポーツ科学部(演習Ⅰ~Ⅳ)

早稲田大学スポーツ科学部では2年生の秋学期からゼミ(演習)が始まります。卒業論文作成に向けて、指導教員及び大学院生と共に話し合いながら、4年生の春学期まで行われます。熊井研究室では、“各々が知りたい・興味のある研究テーマに取り組むこと”を重要視しています。そのためこれまでの卒業生の研究テーマも様々です。早い段階から色々な測定機材に触れ、気になったことはどんな些細なことを話し合うことを大切にしており、ディスカッション中心の楽しい講義が毎度繰り広げられています。

大学院スポーツ科学研究科

所属しているメンバーのバックグラウンドは様々。学部から進学する者、他大学から入学する者、臨床現場・スポーツ現場から入学する者もいます。所属するメンバーの多くが研究だけではなく、臨床現場やスポーツ現場で日々活動している為、基本的には各々が個々で研究を進めていきます。しかし、大学院は研究機関であると同時に教育機関でもあります。熊井研究室では“個人プレーではなく研究室一丸となって研究に取り組むチームプレー”を大切に、研究に取り組む上で必要な教育も行っています。

主な内容として週2回の論文抄読会もしくは研究進捗報告会が行われます。バックグラウンドが様々な院生が所属している為、研究内容やテーマも異なります。非常に刺激的な勉強会となっています。

研究室で取り組む研究テーマ

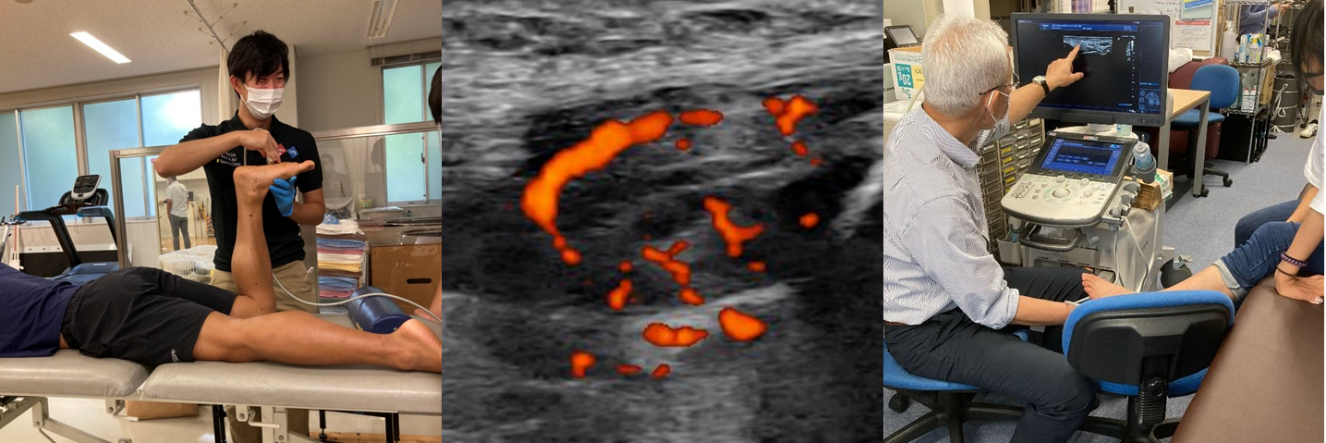

①超音波画像解析研究

研究室には世界最先端の機能を備えた超音波画像診断装置があります。超音波の魅力は人間生体の内部構造をリアルタイムで見れること!アスリートなどを対象に筋・筋膜の形態、機能調査や病変部位の観察をしています。

②疫学研究

運動神経が著しく発達するゴールデンエイジ。この時期の障害は未来のトップアスリート輩出を妨げます。ジュニアアスリートを対象に定期的なメディカルチャックを実施。健康に・安全にスポーツが出来るような環境づくりを目指します。

③バイオメカニクス研究

スポーツ動作や日常生活動作のような身体の巧みな動きは解剖学的・力学的メカニズムから生み出されています。カメラや筋電図を用いて、動作時の動きや活動している筋肉を明らかにし、競技力向上や障害予防に繋げます。

④組織形態研究

疼痛部位ではいったい何が起こっているのだろうか。実際に疼痛部位局所の組織を採取。電子顕微鏡などを用いて、目では見えないよりミクロな視点から疼痛原因の解明を目指します。以前はハワイで測定を行いました!